ようこそ、ゆたかギャラリーへ

「ごめんください」

と玄関ドアを開けると、道路と青空、緑の原っぱでのりものが大渋滞していた。

自動車、電車、飛行機が地面と空を埋め尽くす。長谷川豊さんの作品である。

のりものがひしめき合う様子を俯瞰で捉えた構図、平面と立体の組み合わせ方がなんともユニークだ。おおらかで伸びやかな形だが、近くに寄って見ると一つひとつの細やかな造形や着彩にまた驚く。のりものだと思っていたものの一部が、空を舞うカラスや、秋田の森に多く生えるスギにも見える木立であることがわかってくる。

「どうぞ」

豊さんの父・時夫さんと母・明美さんに促されて扉を開ける。窓際には腰高の本棚が一面に並び、丁寧にラベルを貼ったファイルがずらっと並んでいる。「はたらく車大集合」「のりものナンバーワン100点」「男の子シリーズ」「くるみわり人形」と、作品ごとに分類されて、ファイリングされているのだ。

反対側の壁際には書類ケースが何本も並ぶ。ケースの上には豊さんが紙粘土で作った立体作品がずらり。部屋の中心には大きなちゃぶ台とデスクが据えられている。ちゃぶ台にもやはり立体作品が、ずらり。本棚の上にももちろん、ずらり。整然と並んだ立体作品は、陸海空ののりもの、動物、水の生き物から、男の子や女の子、アニメーションのキャラクターまで、とにかく多種多様だ。

大きな作品だと全長25センチほどのものもあるが、だいたいは豊さんが手で持って遊ぶのにちょうどいいサイズに作られている。細長い電車、細長い飛行機、細長いクジラ……。それを豊さんは手に持って、ペン回しをするようにくるくる、ひらひらとさせながら、陳列された立体作品を並べ替えたり、ケースから出し入れしたり、整理し直したりを繰り返している。

この部屋を見渡せる最もいい位置に、豊さんのデスクが置かれている。よく使い込まれたデスクは、コピックやサインペンが色別に揃っており、引き出しの中には絵の具がぎっしり。その佇まいはプロの漫画家のそれを思わせる堂々たるものだ。

思わず見とれてしまうが、ここは……。

「はい、ここは、我が家の居間です」

と時夫さんが笑顔でいう。そう、ここは長谷川家の居間。一家の居間がそのまま、豊さんのギャラリーであり、アトリエと化しているのである。だから長谷川家では、家族が過ごすのも、来客を通すのも、居間ではなく、隣接するダイニングになる。

「おばけって、かいだん?」

かつては2階の個室で制作をしていたこともあったという豊さん。しかし、てんかんの持病がある豊さんは根を詰めすぎると発作で倒れることもあり、家族の目が届く居間をアトリエにすることにしたのだそうだ。

「生活の中心に、豊くんと豊くんの制作がありますね。楽しいですよ」

と時夫さんは目尻を下げる。

豊さんが書類ケースを開けたり閉めたりしながら、作品の並べ替えを始めた。

「おばけって、かいだん?」

おばけの作品を手にしながら豊さんに問われて、思わず「“かいだん”って階段のこと? それとも怖い話の怪談のこと?」と聞き返してしまった。

豊さんはこちらを一瞥してから

「かいだんってこわい?」

という。ああ、そっちの、「怪談」のほうか。うん、怖いよね。

「こわいはなし、知ってる?」

うーん、どうだろう。豊さんは?

「階段の下からお化け出てくるの」

あっ、今度は「階段」になった。

「おばけってかいだん?」

今度は振り出しに戻ったぞ!

おばけを入れた引き出しに入っていたこうもりをくるくるひらひらさせながら取り出した豊さんが

「こうもりはゆうれいね」

と楽しげに言う。そう言われてみればこうもりはおばけがいそうなところに出そう。豊さんの世界にこちらがだんだん引き込まれていく。

「ハチ、ハチはクマの仲間!」

「本人なりにストーリーや順番があるようなんです。こちらが『こうかな?』と思って並べ替えたりすることもあるんだけど、気づくと本人がいつの間にか戻していたりして、『違ったかぁ』なんてことも多くて」

と明美さんはおもしろそうに話す。

あるがままの世界を知ってもらえる喜び

「豊くんは多作の作家でしてね」

時夫さんも茶目っ気を込めて話す。

「絵を描いていると豊くんが落ちつくようにも見えたから、描きたいように描ける環境は整えてあげたいとこれまでやってきました。でも誰かに見せるでもないまま、作品はどんどん増えていくでしょう? 正直どうしよう、と思ったこともありましたよ。こうやって作品をきちんと整理したり、家のなかで展示をしたりするようになったのは、実は安藤郁子先生が『アート展に出品しませんか』と声をかけてくださったのがきっかけなんです」。

豊さんにとって初めての美術展出展になった「第 1回あきたアート はだしのこころ」(於 秋田県立美術館県民ギャラリー 2015.12.17-12.27 主催:秋田市)を機に、長谷川家は意識が大きく変わったという。

「家で黙々と作っているものが、誰かの心に届いたり、心を動かしたりするなんてこれまで想像したことがなかったんですよ。展示を通して、『ちゃんと伝わるんだ』ということは、世界が変わるような体験でした。それは豊本人もですし、私たち家族にとっても、他には代え難いうれしいものになりました。豊くんはね、人に作品を見てもらうことをうんと喜ぶんです。豊くんがうれしいと私たちもうれしくてね」。

と時夫さんは顔をほころばせる。

「アート展を機に、安藤先生や他にもたくさんの作家さんにお会いすることができました。そうすると作家同士でなにか通じ合っているものがあるように見えることも多々ありました。親がいくら褒めてやっても与えてあげられない作家としての充実感を、豊くんは作家さん同士の刺激から得たように見えました。アーティストの方々は感覚がクリアというのか、私たちのような凡人ではわからない何か――美しいものに向かう方向性や直感のようなもの――を持っていて、そういうところで感応し合っているような印象さえ受けました」。

絵日記のこと

自閉傾向の知的障がいがある豊さん。今ではすっかり落ち着いて争いを好まない温厚な性格だが、子どもの頃はよく動き回って、両親は目が離せなかったという。

「同じ自閉症の大人の方も穏やかな方が多くて、『うちの子もいつかこうなるなんてとても信じられない』と当時は思っていました」

と明美さんは振り返る。

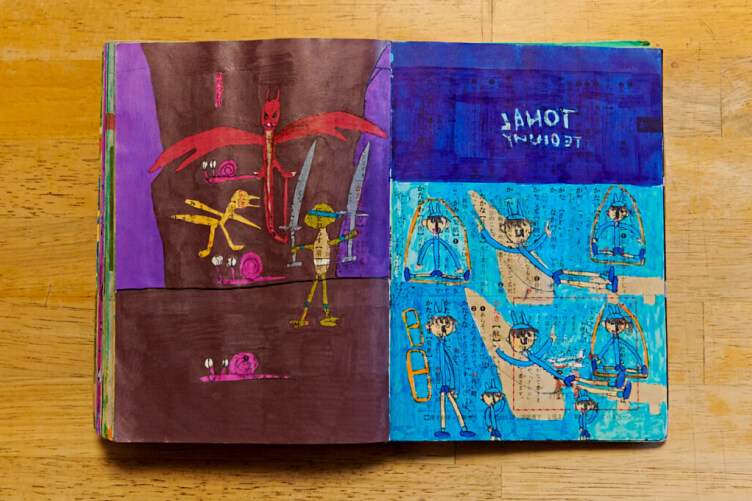

豊さんが絵を描き始めたのは夏休みの宿題の絵日記がきっかけだった。小学校6年生のときだ。

「放っておいても『今日何があった』なんていうことを自分から話す人ではないですから、私が机の横について、今日どういうことがあった? と聞き出すところから始めたんです。絵も、最初は何を描いているのかわからないようなものから、だんだん人の形になっていって」

と明美さん。

プールに行ったこと。

お腹を壊したこと。

おばあちゃんの部屋のソファーで眠ったこと。

日常のなんでもない一コマが愛おしくて、明美さんはこの絵日記が捨てられないという。

「やっぱり、楽しかったんだろうな。うん、楽しかったんだと思います。だから捨てられないんでしょうね」。

子どもらしいあどけない線や色使いが微笑ましいが、なかには現在の絵の構図にそっくりなものもある。

「これなんて見て! 四角い窓みたいなところに電車の横顔が描いてあるのなんて今と一緒でしょ? 感動する~」

明美さんは絵日記を見つめながら遠い過去に思いを馳せる。

時夫さんはいう。

「小6の絵日記が絵を描き始めたきっかけですが、その後、大変親身になって指導してくれた先生がいらっしゃったから、豊くんは今、これだけ豊かな自分の世界を楽しめているのだと思います。当時の先生方には心から感謝しています。」

“ゆたか辞典”の誕生

豊さんのデスクには、お気に入りのものになると、同じ色の同種のペンが何本も刺さっているものもある。中には何十本もストックしているものもあるそうだ。

「本人は『これが足りない』とか、『必要なものがなくなった』とは一切言わないんですよ」

と時夫さん。画材に不足がないかは主に両親がチェック。豊さんの様子を観察したうえで察して補充している。

あるとき、長谷川家の国語辞典に豊さんが絵を描いたり、ペイントをしたり、文字を書き込んだりしているのを両親が発見した。

「紙がなかったのかもしれない。いつの間にか国語辞典が餌食になっていたんです(笑)」

一語だけを残してあとはサインペンで文字が読めなくなるまで塗りつぶされたページ。丁寧に裏側からも同じ色で塗られたページもある。なかには「トンボ」の語が載っているページ一面にトンボの絵が描かれているページや、3匹のカタツムリが描かれたほかは文字が見えなくなるまで塗りつぶされているが、たった一語「かたつむり」だけくっきり塗らずに置いてあるページなどもあり、眺めているとやはり豊さんの世界が広がってくる。

最初は注意もしていた両親だが、やがてこう考えることにしたという。

「これは、“ゆたか辞典”だ」。

豊さんが辞書一冊分、800ページを埋めるのに、1年もかからなかった。

「絵本や教科書にも絵を書き足したり、話を追加したりして、変化させて楽しむということも好きなんですよね」

書き足した力作のうちの一つ、『ちびくろさんぼ』。表紙は金色に塗られ、ちびくろさんぼの「あかいうわぎ」は豊さんの手によって紫色に変えられていた。途中でトラのセリフもつけ加えられている。読み終えたカメラマンの高橋希さんに、豊さんは声をかけた。

「おもしろかった?」

今の社会の「実力」

「私たちがいなくなっても、豊くんがこうやって自由に絵が描けるような環境が整う世の中であってほしいなぁと思います」

と時夫さんはポツリと言う。

豊さんは今、理想的な環境で存分に絵を描くことができている。それはなにより、両親が、芸術表現を通して豊さんの世界をあるがままに表現させてあげたいと思っているからだ。

豊さんにとって、描くことは生きること。だとしたら豊さんという人の「生きる営み」を支える仕組みは、もっと充実していっていいはずだという思いが、時夫さんは強い。

「『早く、便利に』を追求すれば、一人一人にかまっている暇がなくなるのは当然です。一人一人違うのは邪魔だ面倒だ、これが今の世の中の「実力」でしょう。でも、本来は一対一が基本。多様なのが『世界』のはずでは? 社会にゆとりがあれば、障がいの有無にかかわらず自立だってできるはずだと思うんです。それに昔に比べてずいぶん可能性も出てきたなと思います。それこそAIの技術だってもっと発展すれば、どんな人にも一対一の対応ができるようになるかもしれないですよね」。

今日も長谷川家の居間では、豊さんが絵を描いている。何度も何度も色を塗り重ねたり、自分で作ったものを並べ替えたりしながら。

豊さんがペンを走らせる音と、明美さんが台所仕事をする音が重なる。猫のミーちゃんが大きな声で鳴く。時夫さんが営む洋品店のチャイムがときどき鳴る。

「豊が描いてるの、見てるのっていいよな。こうして台所にいて後ろから見てるの、私好きだ」

明美さんが微笑みながらつぶやいた。